お位牌とは

お位牌は、御霊のとどまる場所、つまり霊位を表わす牌として亡くなられた方の戒名、姓名、死亡年月日を記して礼拝する大切なものです。

お位牌の歴史は、中国の儒教におけるご先祖様やご両親の存命中の位官や姓名を板に記して書いたものが禅宗と一緒に日本に伝わってきたのが始まりと言われています。

用途で言えば、ご葬儀の時に使われる白木位牌と四十九日の忌明け後にお仏壇に祀られる本位牌(塗位牌、唐木位牌)になります。仕様や形も様々なので、選び方など詳しくは、専門店に行かれてご相談ください。

お位牌は、御霊のとどまる場所、つまり霊位を表わす牌として亡くなられた方の戒名、姓名、死亡年月日を記して礼拝する大切なものです。

お位牌の歴史は、中国の儒教におけるご先祖様やご両親の存命中の位官や姓名を板に記して書いたものが禅宗と一緒に日本に伝わってきたのが始まりと言われています。

用途で言えば、ご葬儀の時に使われる白木位牌と四十九日の忌明け後にお仏壇に祀られる本位牌(塗位牌、唐木位牌)になります。仕様や形も様々なので、選び方など詳しくは、専門店に行かれてご相談ください。

亡くなられてから四十九日までは白木位牌を使います。白木位牌は、葬儀の時に用いる仮のものです。

御寺院・葬儀社で用意していただくか仏壇店でお求めください。(白木位牌は四十九日法要の時に菩提寺でお焚き上げしていただきます。)白木位牌は仮のものですから、四十九日までに仏壇店で本位牌を作りましょう。

本位牌は、選ばれてから納品まで10日から2週間かかるのが一般的です。また、故人にふさわしいお位牌を選ぶとなると意外に時間がかかる場合もございますので、お早めに準備される事をおすすめします。

戒名とは仏の教えに帰依し、定められた戒(行動の規則・精神を律する規則)を守ると誓った者に対して与えられる名前のことです。 戒名は本来2文字ですが、この戒名の上に道号が、さらに院号・院殿号がつけられ、戒名の下には位号がつけられ、その一連の文字構成を称して戒名と呼びます。

浄土真宗では戒名と言わず、法名といいます。

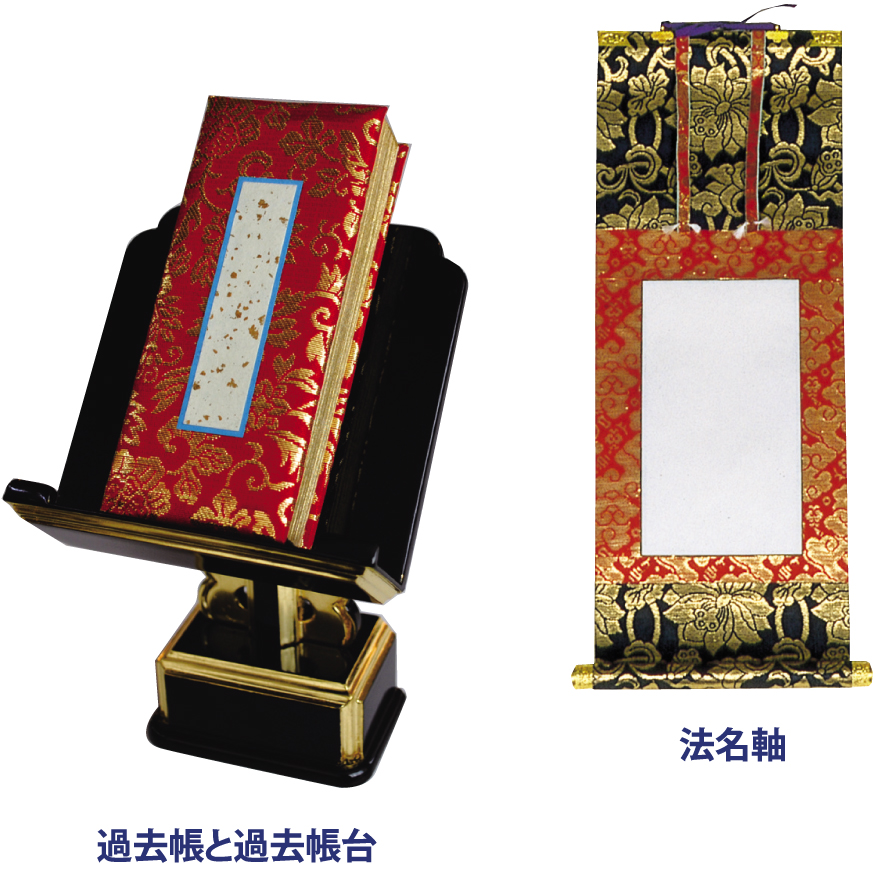

他の宗派が授戒会に加わって授かる名前なので戒名といいますが、浄土真宗では戒を受けることがないので、仏弟子として、法名と呼ぶことになります。浄土真宗本願寺派、真宗大谷派では位牌でなく、過去帳に法名を記すか、法名を掛け軸にした法名掛をお掛けするのが一般的です。

戒名を札板に記すことは共通しているが、命日(没年月日)を表に記すのか裏に記すのかは、地域やお寺によって違いがあります。文字彫りについては下記をご参考に、ご不明の点はお問い合せ下さい。

浄土真宗では、法名の上に釋を付することになっています。中国でも著名な道安法師は、僧侶は皆等しく「釋」をもって姓とすべしと唱えて自らも釋を姓としたことが始まりです。

位牌に戒名を入れる場合は、男子・女子ともに戒名の上に大日如来を表す真言「![]() 」(あ)が冠せられ、子供には地蔵菩薩の真言「

」(あ)が冠せられ、子供には地蔵菩薩の真言「![]() 」(か)が冠せられます。

」(か)が冠せられます。

浄土宗の戒名の大きな特長は、「誉号」を用いる場合があることです。一般信者の方は信士・信女が多く、五重戒を受けられた方には誉号のついた禅定門(尼)を用います。

日蓮宗の戒名の特長は、宗祖・日蓮聖人の名に因んだ日号をつけることです。「日△」の他に男性の戒名「法○」、女性の戒名に「妙○」とする点も特長です。

在家の方が死後、戒名を授かる場合は、菩提寺のご住職より、剃度受戒の作法を受け戒名を授かることになります。戒名の文字頭に大日如来を表す梵字を入れることもあります。

禅宗の戒名は各宗派と比較しても、豊富ですが、死後に戒名を受ける場合は葬儀の当日、霊棺を荘厳し、華燭を供え道師が棺前にいき、香を焚き、合唱して、剃髪の価喝を唱えます。

お位牌には春日型や呂門型、櫛型などいくつかのカタチが有りますが、基本的に宗派による決まりは有りません。

唐木仏壇には唐木の位牌、塗りのお仏壇には塗りの位牌というようにお仏壇の大きさや種類に合わせて作ったり、既にあるお位牌にあわせて作られることが多く、ご先祖の位牌よりは小さいものを選ぶのが一般的です。

位牌が大きすぎてお仏壇に収まらないということがないように、まだお仏壇がない場合は先にお仏壇を決められてから作られる事をおすすめいたします。

また、近年では主流である家具調仏壇に適したモダンなデザインのお位牌も多数販売されています。

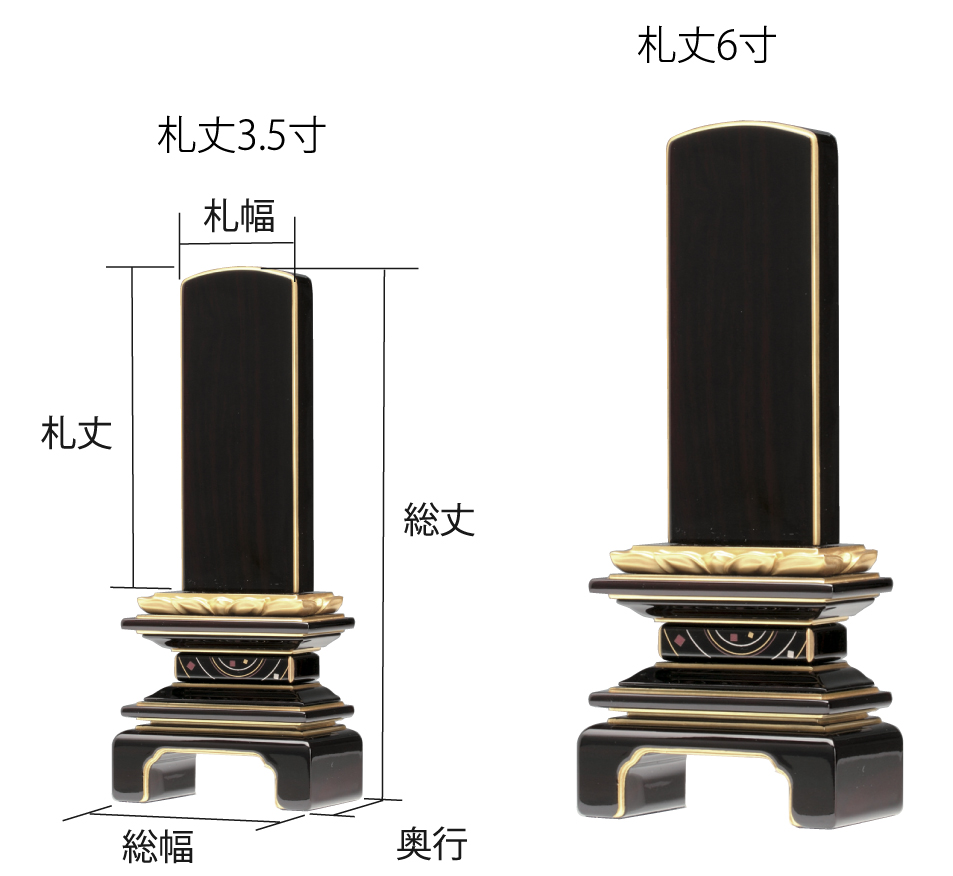

実際の位牌のサイズ表記は「寸」で示されています。

その寸法は文字を彫り込む札丈の高さであり、台座からの総丈とは異なるので注意が必要です。

1寸は3.03cmです。例えば4寸とあれば札丈が12cmという事になります。

同じサイズ表記でも台座のデザインにより総丈は異なってきますで、幅や奥行きも考慮して収まりの良いサイズを選びましょう。

また、ご本尊より低い棚に置き、ご本尊の目線より高くならない位置においてください。

基本的に位牌は1つの型で3.5寸から0.5寸刻みで6寸程度までのサイズが用意されています。

※お位牌の種類によっては作られていないサイズもございます。

参考までにごらん下さい。

上の画像は千倉座型と春日型の札丈5寸位牌です。

同じ札丈でも総高さは異なっています。

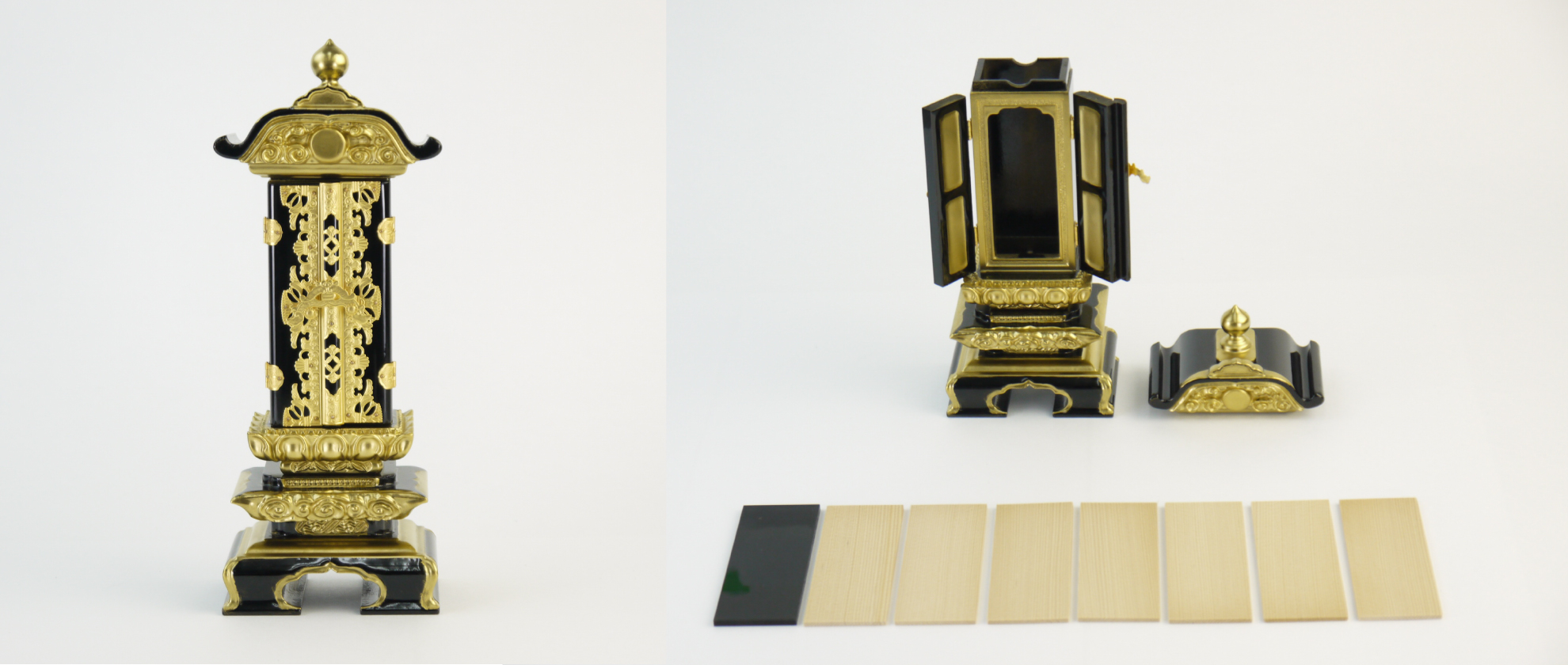

位牌の数が増えてきて仏壇に納める場所がないなどの場合に、複数のお位牌をまとめる事が出来るものが繰出(くりだし)位牌です。

扉のついた箱状の部分に8枚程度の木の板札が納められており、そこにまとめたい位牌の戒名などを彫るか、書き込んで納めます。また、一番前に納める黒い札には●●家先祖代々之霊位と書く事が一般的です。

お位牌にはいくつかのデザインが有りますが、基本的に宗派による決まりはなくお仏壇の大きさに合わせて作ったり既にあるお位牌に合わせて作られるのが一般的です。お仏壇がない場合は、先にお仏壇を決められてから作られる事をおすすめいたします。

浜屋で取り扱っているお位牌、過去帳の例です。

千倉型、春日型、呂門型、「漆塗」「黒塗」「黒檀」「紫檀」「金粉仕上」等…豊富な種類、材質、製法、サイズからお選びいただけます。

梵字が入るか、入らないかは、ご寺院様のご指示によりますので、ご寺院様にご確認下さい。

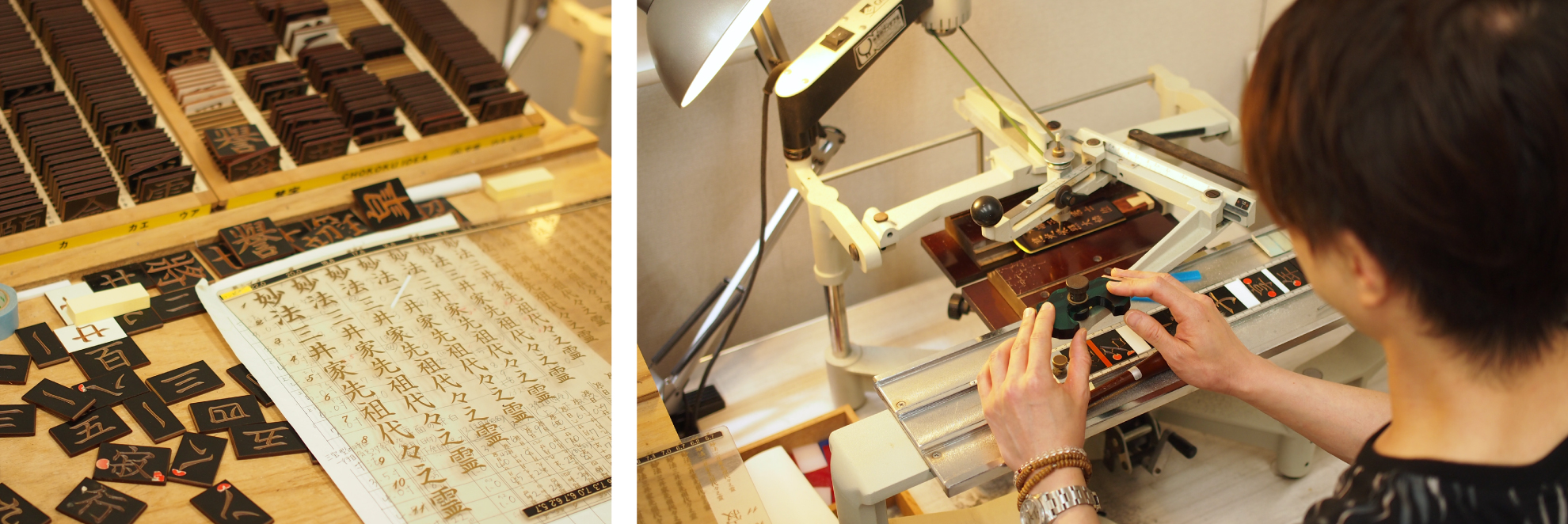

浜屋の位牌室は、全国でも数少ない自社の位牌室です。一般的には、機械彫り対応をされているお店が多いようですが、浜屋では機械彫りの他、専任の職人が手動式の機械で彫り上げた文字に、手彫りではねや抑えなどを彫り、独特の味わいに仕上げる準手彫りや少々お時間はいただきますが、今や限られ人数となった熟練の匠が彫りあげる「本手彫り」も承ります。

もちろん先祖代々の位牌や夫婦位牌など、先に彫られた文字に書体を合わせる必要がある場合などのケースにもしっかりと対応いたします。

お位牌のことなら充実した品揃えと彫り方も選べる「浜屋」へお気軽にご相談、ご用命下さい。

お位牌に、ご希望の書体で下書きをします。失敗が許されないだけに、彫り具合や文字のバランスを考えながら細心の注意を払って彫りあげます。

お位牌の手彫り職人は、全国的にみても少なくなっており、貴重な存在となっています。

※写真はデモ作業のため、木板を使用。

手動式の機械を使って彫りあげた後、ノミを使って入口・はね ・抑え・流しなど手彫りならではの独特な味わいをだします。

夫婦彫りの場合やご先祖の位牌など他のお位牌の書体にも合わせる事ができるので、需要の高い高度な彫り技術です。

現在、お位牌に彫られる文字の多くがこのようなPCと電動ルーターを使った機械彫りです。

比較的安価に彫りあげられますので、弊社が受注頂く年間約13000本のお位牌の多くが、機械彫りです。